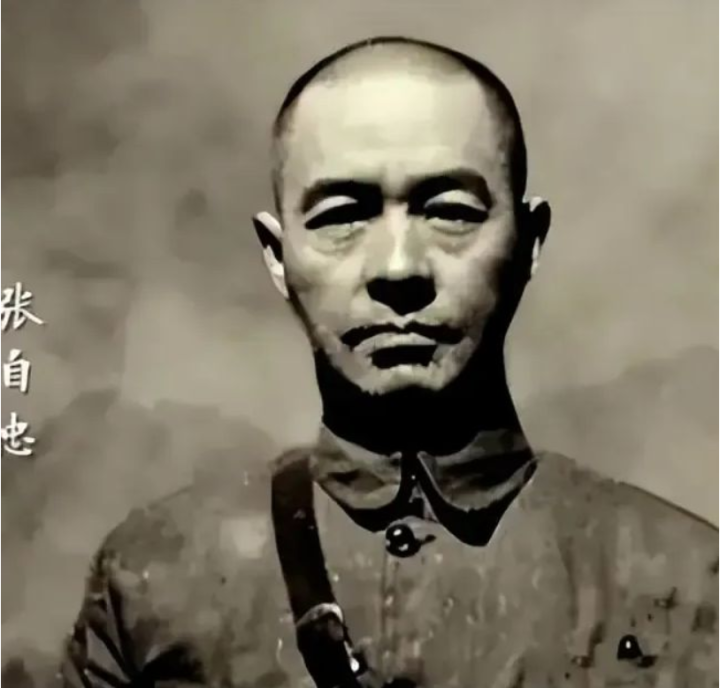

张自忠将军殉国 85 周年祭: 三代后人赴宜城缅忠魂, 军民共守 30 载英烈情

2025 年 5 月 16 日,湖北宜城十里长山细雨纷纷,苍松翠柏间,抗日名将张自忠将军的外孙车晴、车临,曾孙张雷等家族成员手捧白菊,沿着陡峭的石阶缓缓登上将军殉国处。85 年前的此刻,将军在此率部与日军展开血战,以 "力战而死" 的壮烈姿态,践行了 "国家兴亡,匹夫有责" 的誓言。

一、跨越时空的追思:从泛黄日记到 30 次亲祭之路

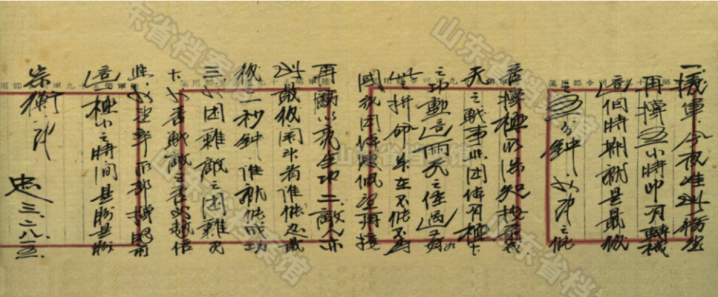

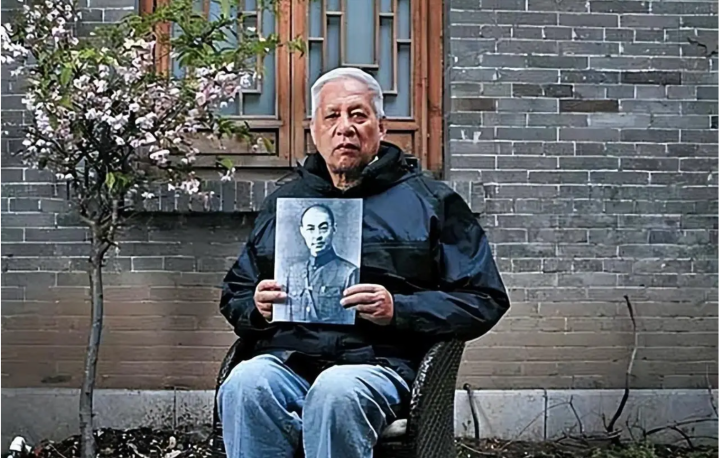

在 "张自忠将军殉国处" 纪念碑前,车晴小心翼翼展开母亲张廉云的泛黄日记。1981 年,时任北京市政协副主席的张廉云偶然在《湖北日报》读到宜城青少年清明祭扫将军墓的报道,在日记中动情写道:"父亲牺牲时我年仅九岁,今见荆楚少年岁岁持花上祭,方知英雄忠骨早已深植民心。" 这段文字,成为张家后人与宜城的情感起点。

车临轻抚碑身斑驳的刻痕,回忆 30 年间的往返足迹:"首次来宜城是 1995 年,当时山路泥泞难行,当地百姓听闻我们是张将军后人,自发砍竹编筐铺路;如今石阶直通山顶,每年祭日都有学生列队朗诵将军绝笔《告官兵书》。" 他指着碑前摆放的钢盔模型,"这是一位退役老兵昨夜冒雨送来的,盔檐内侧刻着 ' 山河已无恙,将士请安息 '。"

二、铁血将军的抗战史诗:从临沂烽火到宜城忠骨

张自忠将军的军事生涯,是一部浓缩的中华民族抗战史:

临沂大捷(1938 年):率 59 军以 "狭路相逢勇者胜" 的气概,日行 180 里驰援临沂,与日军板垣师团展开 7 昼夜白刃战,打破 "日军不可战胜" 的神话;

潢川阻敌(1938 年):在武汉会战中率部坚守潢川 12 昼夜,以伤亡 4000 余人的代价,为武汉军民转移争取到宝贵时间;

枣宜悲歌(1940 年):亲率总部特务营渡河作战,在宜城南瓜店陷入日军重围,身中 7 弹仍高呼 "杀敌报国",最终壮烈殉国,成为二战中盟军阵亡的最高军衔将领。

周恩来曾在《新华日报》撰文赞誉:"其忠义之志,壮烈之气,直可以为中国抗战军人之魂。" 这句评价,如今被镌刻在宜城张自忠纪念馆的英烈墙上,历经风雨仍熠熠生辉。

三、永续传承的精神火种:从变卖祖产到 700 次荣耀嘉奖

在宜城一中的颁奖礼堂,张自忠教育促进会成员展示着一份特殊的倡议书。1992 年,将军侄女张廉瑜、女儿张廉云联名发起成立促进会,首笔奖教金来自张家变卖北平祖屋所得。33 年来,促进会累计奖励 700 余名师生,其中 21 人考入国防科技大学等军事院校,18 人扎根乡村教育一线。

"张将军殉国时,宜城百姓冒死抢回遗体并秘密安葬;如今我们以教育为笔,续写军民鱼水情。" 促进会现任会长李卫国展示着获奖证书 —— 封面印有将军手书 "精忠报国",内页夹着《张自忠日记》节选。获奖教师代表王雪梅感慨:"每次给学生讲将军 ' 我死则国生 ' 的绝笔信,教室里都会响起此起彼伏的抽泣声。"

四、青山为证的精神坐标

站在十里长山巅,车临指着山脚下新落成的 "英烈文化广场":"这里曾是将军与日军肉搏的战场,如今每逢清明,小学生们会在此放飞写有 ' 铭记历史 ' 的纸飞机,让哀思随春风传向远方。"

曾孙张雷,这位身着退役军装的 90 后青年,将一束菊花轻轻放在纪念碑基座。他手机相册里保存着跨越世纪的合影:1982 年宜城县长李守宪为张廉云担任祭扫向导,2005 年村民李大全自费修补将军纪念亭,2023 年宜城中学千名师生徒步 20 公里敬献花环…… 这些泛黄照片,串联起三代人对英烈的守望,更见证着 "忠魂不泯,浩气长存" 的民族精神如何在荆楚大地代代相传。

结语:

85 年前,将军以血肉之躯筑起民族尊严的丰碑;85 年后,后人用传承与守望告慰英烈初心。从沂蒙山区到汉江之滨,张自忠将军的抗战足迹早已融入中华民族的精神血脉;而宜城百姓 30 余载的深情守护,则生动诠释了 "英雄者,国之干;庶民者,国之本" 的朴素真理。正如车晴在祭文中所言:"将军虽已化作山脉,但他所凝聚的爱国精神,永远是照亮民族前行的精神火炬。"